Der Ursprung aller Kaminarten ist die klassische Variante. Daraus haben sich in den letzten Jahrhunderten zahlreiche verschiedene Versionen entwickelt, die sich in Bauart, Optik und Wärmeübertragung unterscheiden und die auch nicht alle gleich gut zum Heizen geeignet sind. In seinem Ursprung zumindest ist ein Kamin eine Feuerstelle, die an einen Schornstein angeschlossen ist und dem Heizen dient. Inzwischen gibt es aber täuschend echte Alternativen.

Alles auf einen Blick:

- Die verschiedenen Arten von Kaminen unterscheiden sich in Bauart, Optik und Wärmeübertragung.

- Es macht allein schon von der Wärmeverteilung her einen Unterschied, ob Sie sich für einen offenen Kamin, einen Grundofen oder einen Schwedenofen entscheiden.

- Die Ofenarten unterliegen unterschiedlichen DIN-Normen.

- Damit ein Kamin betrieben werden kann, müssen gewisse Abgas-Grenzwerte eingehalten werden.

- Bis zu drei Mal pro Jahr muss der Schornsteinfeger zum Überprüfen und Reinigen kommen – auch abhängig von der Ofenart.

Was unterscheidet den Kamin vom Ofen?

Bei einem Kamin handelt es sich um eine Feuerstelle, die in das Mauerwerk eingelassen beziehungsweise fest mit diesem verbunden ist. Der Ofen hingegen kann auch frei im Zimmer stehen, sofern es einen Schornstein-Anschluss gibt.

Alle Kamin- und Ofenarten, also zum Beispiel auch Pelletöfen oder der sogenannte Grundofen, gehören zu den Einzelfeuerungsanlagen, deren Richtlinien in der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) geregelt sind. Als Einzelfeuerungsanlage werden Feuerstätten bezeichnet, die lediglich einen einzelnen Raum aufheizen.

Welche Kaminarten gibt es?

Kaminart nach Bauweise

Kachelofen / Kachelkamin

Kachelöfen kennen einige vielleicht noch von früher aus „den guten Stuben“. Die meist großen Öfen sind mit Kacheln verkleidet, die als Wärmespeicher dienen. Besonders angenehm ist die Strahlungswärme, die von einem solchen Kachelofen ausgeht, wenn dieser eine integrierte Sitzbank hat.

Kachelöfen können verschiedene Räume gleichzeitig beheizen, wenn ein Luftsystem integriert wird. Eine Weiterentwicklung von Omas Kachelofen ist heute übrigens der Grundofen, der aufgrund seines Speicherkerns eine besonders hohe Wärmespeicherfähigkeit vorweisen kann.

Inzwischen werden vor allem Kachelofeneinsätze aus Stahl verwendet. Diese unterscheiden sich in Modelle mit Flachfeuerung (Höhe des Brennraumes befindet sich auf derselben Höhe wie die Verglasung) und in Varianten mit einer Füllfeuerung (Brennraum befindet sich unterhalb der Tür). Für beide Kachelofen-Versionen gilt die DIN EN 13229. Gerade, wenn Sie sich für einen klassischen Kachelofen entscheiden, sollten Sie auf einen erfahrenen Ofenbauer setzen.

Sonderform: Systemkamine

Systemkamine wie der Natursteinkamin sind sozusagen die Weiterentwicklung der klassischen Kachelöfen. Sie bestehen meist aus einem massiven Material wie Stahl oder Gusseisen. Außerdem gibt es ebenfalls ein Speichermedium, das beispielsweise aus Naturstein bestehen kann. Systemkamine lassen sich jedoch deutlich einfacher an den individuellen Geschmack anpassen, da sie aus Einzelteilen zusammengesetzt werden können.

Im Vergleich zu einem einfachen Kaminofen erweist sich der Aufbau als schwieriger und teurer. Auch hier macht es Sinn, einen erfahrenen Ofenbauer hinzuzuziehen. Der Natursteinkamin wird aus einem Kamineinsatz – beispielsweise aus Gusseisen oder Stahl – angefertigt und anschließend mit Naturstein verkleidet. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass der Kamin an die individuellen Ansprüche angepasst werden kann, die Dichte und das Volumen der Steine wirken sich auch direkt auf die Speicherfähigkeit des Ofens aus. Was ein Natursteinkamin aber auf jeden Fall kann: Sein Feuerraum bietet Ihnen moderne knisternde Lagerfeueratmosphäre.

Vor- und Nachteile

Kachelöfen und Systemkamine speichern die Wärme lange und überzeugen zudem mit ihrer angenehmen Strahlungswärme. Sie können teilweise sogar zum Beheizen mehrerer Räume verwendet werden, wenn ein Lüftungssystem integriert wird. Im Vergleich zu vielen anderen Ofenvarianten ist das Setzen eines Kachelofens jedoch deutlich teurer.

offener Kamin

Der offene Kamin verfügt über keine geschlossene Tür, sondern eher über einen Rauchfang. Wichtig ist jedoch, dass ein solcher Kamin auf dem direkten Weg mit dem Schornstein verbunden ist, damit der Rauch schnell abziehen kann. Er wird immer nur mit festen Brennstoffen wie Holzscheiten befeuert.

Vor- und Nachteile

Das offene Feuer ist zwar romantisch, aufgrund seiner geringen Größe ist es jedoch nur bedingt als Heizquelle geeignet. Außerdem gibt es verschiedene sicherheitstechnische Auflagen, die ein solcher Kamin erfüllen muss. Schließlich geht von der offenen Feuerstelle im Wohnraum eine erhebliche Gefahr aus. Zudem erzeugt der Kamin selbst eine hohe Feinstaubbelastung.

Schwedenofen

Diese Ofen-Arten sind in Deutschland besser bekannt als Kaminofen. Schwedenöfen gibt es in großer Auswahl. Sie sind ziemlich massiv, denn sie bestehen in der Regel aus Gusseisen in Kombination mit Stahlblech und einer hitzebeständigen Glaskeramiktür. Gelegentlich werden sie auch aus Speckstein gefertigt. Der Schwedenofen steht frei und hat eine geschlossene Brennkammer, die in den meisten Fällen mit einer Sichtscheibe ausgestattet ist.

Vor- und Nachteile

Auch wenn er nicht über einen zusätzlichen Speicher verfügt, kann der Schwedenofen seine Umgebung aufgrund des Gusseisens lange warmhalten. Er gibt zudem eine angenehme Strahlungswärme ab.

Kaminart nach Brennstoff

Holz als Brennstoff für den Kaminofen

Holz ist einer der beliebtesten Brennstoffe für Kaminöfen mit hoher Heizleistung. Das Material ist günstig, aus einer nachhaltigen Produktion gut vertretbar und es erzeugt eine angenehme warme Atmosphäre sowie ein tolles Raumklima. Der Holzkamin besteht aus einer Brennkammer, in die die Holzscheite in der jeweils benötigten Länge eingelegt und entzündet werden. Für den größtmöglichen Schutz verfügt der Ofen über eine Tür, die in der Regel mit einer Sichtscheibe ausgestattet ist.

Einige Holzkamine bieten zudem Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine Kochplatte oder eine Wasserführung.

Vor- und Nachteile

Holz ist ein günstiger, umweltfreundlicher und nachhaltiger Rohstoff, der allerdings auch nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht.

Die warme Atmosphäre, die ein Feuer verbreitet, ist besonders angenehm. Zu beachten ist allerdings auch, dass das Holz gelagert und getrocknet werden muss, was einen hohen Platzbedarf erfordert. Zudem sorgt ein Holzkamin immer für Arbeit und Schmutz und er muss regelmäßig gründlich gesäubert werden. Bis zu dreimal pro Jahr ist eine Schornsteinreinigung und -überprüfung angesagt. Mehr zu den in Ihrem Fall notwendigen Terminen erfahren Sie direkt bei Ihrem Schlotfeger.

Kaminofen für Holzpellets

Als Alternative zum Holz können Pelletöfen verwendet werden. Bei diesen werden keine Scheite, sondern gepresste Holzstückchen verheizt. Diese gelten ebenfalls als nachhaltig, zum Beispiel weil sie zu einem Großteil aus Holzabfällen gefertigt werden.

Vor- und Nachteile

Im Vergleich zu einem klassischen Holzofen erzeugt dieser Ofentyp eine bessere Heizleistung, die auch länger anhält. Es erfolgt obendrein eine automatische Steuerung, was das gesamte System effizienter arbeiten lässt.

Die größten Nachteile sind allerdings die aufwendige Reinigung und Wartung sowie der Platzbedarf, der für die Lagerung der Pellets notwendig ist. Im Vergleich zum klassischen Kaminofen ist ein Pelletofen zudem meist deutlich teurer. Sie sollten mit Kosten von 1.000 bis 6.500 Euro rechnen.

Für einen Pelletofen können Sie Fördermittel beantragen, dazu ist es aber notwendig, dass Sie sich für ein automatisch arbeitendes wasserführendes System entscheiden. Die Fördergeber stellen hohe Voraussetzungen an die Emissionswerte von Kohlenmonoxid und Staub.

Ethanolkamin

Ein Ethanolkamin wird mit Bioethanol-Brennstoff betrieben und kann ohne Schornstein und Rauchabzug installiert werden. Daher ist er auch gut für Mietobjekte geeignet. Da er leicht zu reinigen ist, wird diese Kaminform immer beliebter.

Vor- und Nachteile

Der Ethanolkamin ist – verglichen mit anderen Ofenarten – aufgrund der geringeren Energiedichte des Brennstoffs allerdings ineffizienter. Sie geben nur relativ wenig Wärme ab, wirken aber zum Teil täuschend echt. Geht es Ihnen also nur um die Atmosphäre, dann ist das eine gute Alternative. Es gibt sie in vielen Varianten und Preisklassen und sogar als platzsparende Wand-, Tisch- oder Deckenkamine, die Sie per App steuern können. Gerade mit kleinen Kindern im Haushalt ist die Wandvariante außerhalb der Reichweite eine gute Wahl.

Kaminofen mit Gas

Dieser Ofentyp wird mit Gas betrieben. Man unterscheidet zwischen den Modellen, die direkt mit dem Erdgasanschluss verbunden sind und solchen, die mit einer Gasflasche (beispielsweise Propangas) betrieben werden. Wenn Sie allerdings einen Ofen suchen, der sich für das Heizen im ganzen Haus eignet, dann ist diese Variante nicht optimal.

Vor- und Nachteile

Gaskamine bieten eine gute und vor allem schnelle Heizleistung. Sie müssen demzufolge nicht erst ewig warten, bis sich das Zimmer erwärmt. Der Wartungs- und Reinigungsaufwand fällt gering aus, Sie benötigen keinerlei Platz, um den fossilen Brennstoff Gas zu lagern und dieser Ofentyp verursacht auch weder Schmutz noch Feinstaub.

Entscheiden Sie sich für den Direktanschluss an das öffentliche Gasnetz, muss eine Gasleitung vorhanden sein und der Kaminofen muss in der Nähe dieser Leitung platziert werden. Derzeit ist zudem mit hohen Gaspreisen zu rechnen [Stand 2023].

Wenn Sie diese Ofenart der romantischen gemütlichen Stimmung wegen betreiben möchten und Sie setzen auf ein gutes Modell, dann erhalten Sie täuschend echte Ergebnisse. Bei manchen muss man schon sehr genau hinsehen, um zu bemerken, dass es sich um ein Gasgerät handelt.

Elektrokamin

Der Elektrokamin wird mit Strom betrieben und er kann an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden. Sie stecken den Stecker in die Dose, schalten den Ofen ein und schon entsteht beim Heizen mit Strom die Wärme.

Vor- und Nachteile

Die einfache Installation sowie der Umstand, dass ein solcher Ofen weder gereinigt noch gewartet werden muss, erweisen sich als große Vorteile. Zudem kann der Elektrokamin in jeder Wohnung verwendet werden, unabhängig davon, ob es beispielsweise einen Schornstein oder einen Gasanschluss gibt. Er erweist sich als dekorativ und platzsparend, denn es müssen keine Brennstoffe gelagert werden.

Einer der größten Nachteile ist jedoch die fehlende Atmosphäre, denn ein Elektrokamin ist in keiner Weise mit einem Holzkamin zu vergleichen. Außerdem erzeugt er kaum Wärme und eignet sich daher nicht als Heizquelle. Abgesehen davon ist der Elektrokamin mit hohen Stromkosten verbunden.

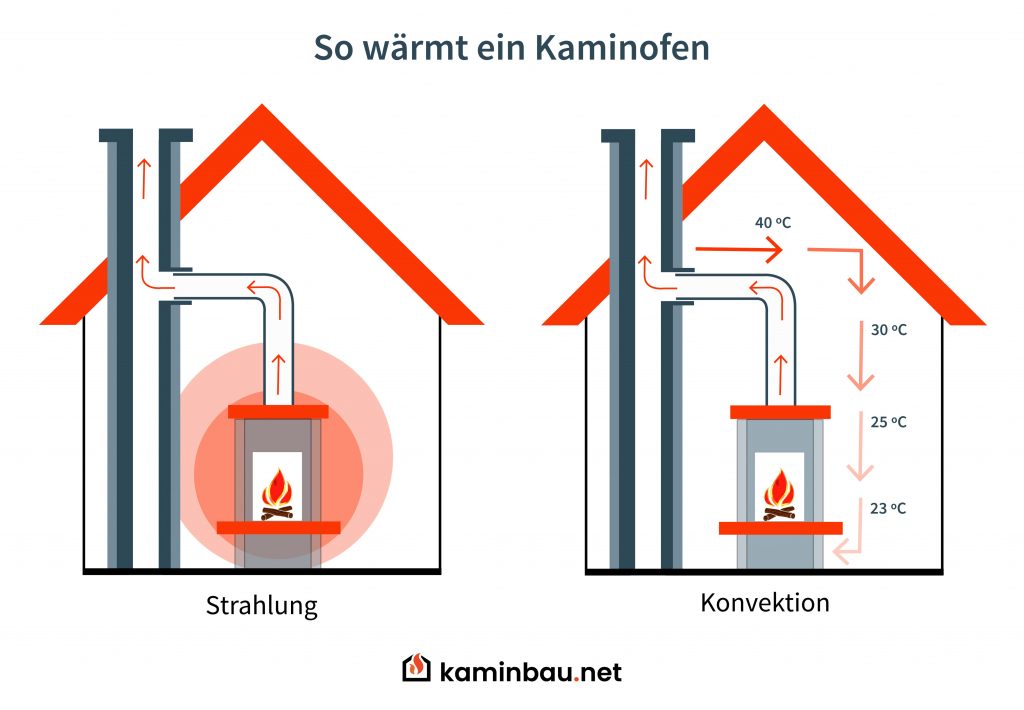

Ofenart nach Wärmeübertragung

Wärmekonvektion

Wärmekonvektion bedeutet, dass die erzeugte Wärme über die Luft „breit getragen“ wird. Da warme Luft nach oben steigt, ist der Bodenbereich bei der Wärmekonvektion eher kalt.

Diese Art der Wärmeübertragung kennen wir beispielsweise vom klassischen Kaminofen.

Der Nachteil der Wärmekonvektion besteht darin, dass eine hohe Temperatur notwendig ist, um alle Bereiche des Zimmers auf ein angenehmes Temperaturniveau zu bringen und eine Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen.

Bei der Konvektion erfolgt eine schnelle Erwärmung der Luft, die jedoch nicht lange erhalten bleibt. Es kommt zu einer hohen Staubbelastung und die Hitze staut sich in gewissen Bereichen des Zimmers. Im Vergleich zu Wärmestrahlern sind Konvektionsöfen meist deutlich günstiger.

Wärmestrahlung

Die Wärmestrahlung wird direkt am Kaminofen – beispielsweise in einem Speicherofen – erzeugt und in den jeweiligen Speichersteinen, die unter anderem aus Naturstein oder Speckstein bestehen können, gespeichert. Von dort aus wiederum erfolgt die Wärmeabgabe an den Raum. Durch die lange Speicherung kann ein solcher Kaminofen selbst noch Stunden nach dem letzten Anheizen die gewünschte Wärme bereitstellen.

Dadurch, dass kein Transport der warmen Luft durch den Raum erfolgt, wird zudem kein Staub aufgewirbelt. Daher eignen sich Öfen mit Strahlungswärme hervorragend für Allergiker.

Speicheröfen, die mit der Wärmestrahlung arbeiten, sind sehr effizient und benötigen deutlich weniger Holz. Sie halten die Wärme nicht nur lange, sondern sorgen auch für eine angenehme Verteilung im Raum.

Nachteilig sind jedoch die hohen Anschaffungskosten, die für einen solchen Ofen anfallen. Außerdem dauert es einige Zeit, bis der Speicherofen die gewünschte Temperatur erzeugt.

Die verschiedenen Arten im Vergleich

Entscheiden Sie sich dazu, einen Heizkamin in Ihr Haus zu integrieren, sind je nach Art und Heizleistung zudem verschiedene DIN-Normen zu erfüllen.

| Kaminart | Vorteile | Nachteile | DIN-Norm | Preisspanne (ohne Einbau) |

| Kachelofen und Systemkamin | angenehme StrahlungswärmeWärmespeicherungbei Verwendung eines Lüftungssystems können verschiedene Räume beheizt werden beziehungsweise ist eine Kombination mit der Zentralheizung möglich | hohe AnschaffungskostenPlatzbedarffest installiert | DIN EN 13229 | circa 1.000 bis 8.000 Euro |

| Natursteinkamin | massiv, robustindividuell planbaredles Designangenehme, langanhaltende Strahlungswärme | hohe Kosten für Planung und Bau | Speichereinzel-feuerstätten DIN EN 15250 | ab 1.000 Euro bis 5.000 Euro |

| offener Kamin | romantisches Feueredle Optik | hohes Gefahrenpotenzialhohe Staubbelastung und daher nicht für Allergiker geeignet | DIN EN 13229 | circa 10.000 bis 15.000 Euro |

| Schwedenofen (Kaminofen) | angenehme Strahlungswärmein zahlreichen Designs erhältlicheinfache Installationhohe Energieeffizienz | günstige Varianten können weniger effizient seinkonstant notwendige Nachbefeuerung | DIN EN 13240 und DIN EN 13229 | circa 400 bis 2.500 Euro |

| Ethanolkamin | keine RauchentwicklungWandvariante möglichkein Schornsteinfeger notwendig | nicht alle Varianten sind sicher, Qualität ist hier besonders entscheidendkeine gute Wärmequelleverbraucht Sauerstoff | DIN EN 16647 (Vorsicht: DIN-Norm 4734 ist veraltet) | Wandkamin ab 300 Euro, Designermodelle mehrere Tausend Euro |

| Pelletofen | bessere Heizleistung und effizienter als Holzautomatische SteuerungFörderung möglich | aufwendige Reinigung und Wartunggroßes Brennstofflager notwendigvergleichsweise teuer | DIN EN 14785 DIN EN 17225-2 A1 für die Pellets | circa 1.000 bis 6.000 Euro |

| Gaskamin | erzeugen schnell warme Luftgeringer Wartungs- und Pflegeaufwandkein Brennstofflager notwendig | bei bestimmten Varianten ist ein Gasanschluss notwendig | DIN EN 613 | circa 2.000 bis 6.000 Euro |

| Elektrokamin | einfache Verwendung an jedem beliebigen Standortflexibel einsetzbarauch geeignet, wenn kein Schornstein und kein Gasanschluss vorhanden sinddekorativplatzsparend | kaum Wärme und daher nicht als einzige Heizquelle im Raum geeignethohe Stromkosten | DIN ISO 9001 | circa 50 bis 1.000 Euro |

Fazit

Feuer wirkt heimelig und gemütlich und wird schon seit Jahrtausenden zum Heizen benutzt. Die heutigen vielen verschiedenen Arten von Kaminen aber machen den Vergleich nicht ganz einfach. Denn Kamine gibt es in zahlreichen Ausführungen, vom Holzkamin bis zum modernen Gaskamin und vom offenen Modell bis zum Schwedenofen. Vor dem Kauf sollten Sie genau über Ihre Ansprüche sowie die örtlichen Gegebenheiten nachdenken und bei Modellen wie einem offenen Kamin oder einem Kachelofen auf einen erfahrenen Ofenbauer setzen. Einige Kaminöfen sind zudem genehmigungspflichtig und müssen regelmäßig gewartet werden. Auch der Faktor „Brennstoffkosten“ ist bei der Auswahl des geeigneten Modells zu bedenken.