Ein raumluftabhängiger Kamin ist eine klassische Bauart eines Kamins, bei der die Luft für die Verbrennung im Ofen aus dem Aufstellraum bezogen wird. Diese Art der Verbrennungstechnik ist auch heute noch effizient, kann jedoch besonders im modernen Bauwesen an ihre Grenzen stoßen. In Gebäuden, die sehr luftdicht gebaut sind, wie Passivhäusern, können ausschließlich raumluftunabhängige Kaminöfen eingesetzt werden. In Bestandsgebäuden kann der Einbau oder die Modernisierung eines raumluftabhängigen Ofens jedoch weiterhin eine sinnvolle Heizoption darstellen.

- Was ist ein raumluftabhängiger Kamin?

- Welche Vorteile und Nachteile hat ein raumluftabhängiger Kamin?

- Wie funktioniert ein raumluftabhängiger Kamin?

- Unterschied: raumluftabhängig vs. raumluftunabhängig

- Raumluftabhängiger Kaminofen: Wann ist ein Unterdruckwächter gesetzlich vorgeschrieben?

- Was kostet ein raumluftabhängiger Kamin?

- Kaminofen raumluftabhängig: Wann ist dieser Kamintyp noch empfehlenswert?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Raumluftabhängiger Kamin: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Raumluftabhängige Kamine beziehen die Verbrennungsluft direkt aus dem Raum, in dem sie stehen.

- In Altbauten und Bestandsgebäuden funktioniert dieser Kaminofen zuverlässig.

- In energieeffizienten Gebäuden wie Passivhäusern ist eine solche Feuerstelle nicht geeignet. Hier muss auf raumluftunabhängige Kaminöfen zurückgegriffen werden.

- Vor der Installation muss ein Schornsteinfeger oder Fachmann die Lüftungssituation prüfen, um Unterdruckprobleme während des Betriebs auszuschließen.

- Zur zusätzlichen Absicherung empfiehlt sich die Integration von Warnsystemen wie einem Unterdruckwächter.

Was ist ein raumluftabhängiger Kamin?

Ein raumluftabhängiger Kamin ist die klassische Feuerstätte, die ihre Verbrennungsluft direkt aus dem Raum bezieht, in dem sie betrieben wird. Dieses System benötigt keine separate Zuluftleitung von außen und war lange Zeit der Standard in der Heiztechnik. Die notwendige Frischluft strömt über natürliche Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nach. Da die heutige Bauweise jedoch auf dichte und luftundurchlässige Konstruktionen setzt, werden in modernen Neubauten immer raumluftunabhängige Kaminöfen eingebaut. Raumluftabhängige Kamine sind dennoch weiterhin relevant, da sie in Bestandsgebäuden eine effiziente Wärmequelle darstellen und eine angenehme Wohnatmosphäre schaffen.

Raumluftabhängige Kaminofen: Wie funktioniert die Luftzufuhr bei dieser Bauart?

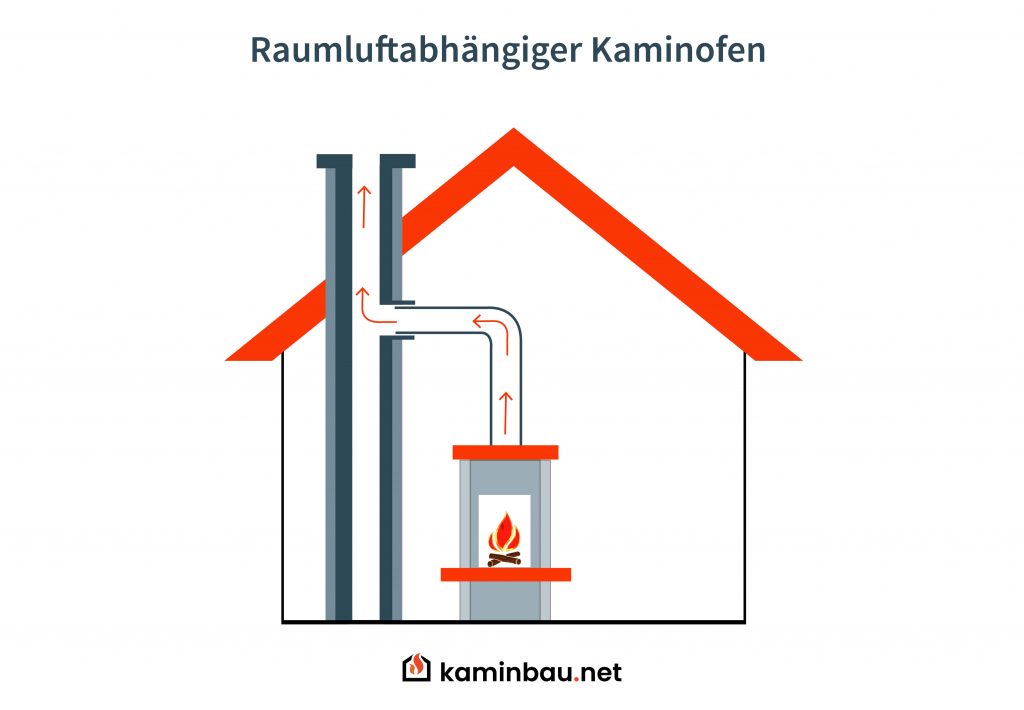

Kaminöfen mit raumluftabhängiger Luftzufuhr benötigen keine zusätzliche Luftzufuhr von außen. Durch Öffnungen am Ofen strömt die Verbrennungsluft direkt aus dem Raum in die Brennkammer. Die Luftmenge kann über einen Luftzufuhrregler eingestellt werden. Während des Abbrands entsteht im Kamin ein Unterdruck, der die Abgase durch den Schornstein nach außen zieht. Gleichzeitig sorgt der entstehende Luftzug dafür, dass neue Verbrennungsluft aus dem Raum nachströmt. Für eine sichere und reibungslose Funktion ist entscheidend, dass ausreichend Frischluft nachströmt. Ob ein solches Kaminsystem für ein Gebäude geeignet ist, sollte vorab von einem Experten oder Schornsteinfeger geprüft werden.

Warum ist dies die klassische Kaminart in älteren Gebäuden?

Früher waren Gebäude nicht so luftdicht gebaut wie heute. Dadurch konnte die natürliche Luftzirkulation automatisch für eine ausreichende Frischluftzufuhr sorgen. In älteren Bestandsgebäuden sind die Dämmwerte von Fenstern, Fassaden und Türen niedriger, sodass ein raumluftabhängiger Ofen die Verbrennungsluft aus dem Wohnraum beziehen kann. Frischluft strömt dabei automatisch von außen nach, sodass das Feuer effizient brennt. Im modernen Bauwesen legen Bauherren viel Wert auf energieeffizientes und umweltbewusstes Bauen. Zudem verlangen Baugesetze wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einen höheren Standard bei Dämmung und Isolierung, wodurch Häuser immer dichter gebaut werden. Die Heiztechnik muss sich entsprechend anpassen, sodass raumluftabhängige Öfen für Neubauten nicht geeignet sind.

Welche Vorteile und Nachteile hat ein raumluftabhängiger Kamin?

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

|

|

Wie funktioniert ein raumluftabhängiger Kamin?

- Verbrennungsluft entziehen: Während des Heizens entzieht der Kaminofen über entsprechende Öffnungen Sauerstoff aus der Raumluft, um den Brennstoff zu verbrennen. Die Luftmenge kann über einen Regler gesteuert werden, sodass das Feuer stärker oder schwächer brennt.

- Abfuhr der Verbrennungsgase: Die entstehenden heißen Abgase entweichen durch den Schornstein nach oben.

- Unterdruckeffekt: Durch den Unterdruck wird neue Verbrennungsluft nachgezogen.

Woher bekommt der raumluftabhängige Kamin seine Verbrennungsluft?

Die Verbrennungsluft wird aus dem Aufstellraum entzogen. Es muss sichergestellt sein, dass auf natürlichem Weg genügend Frischluft nachströmt. Diese Luft kann auf verschiedenen Wegen ins Haus gelangen:

- Undichtigkeiten in Fenstern, Türen oder Mauerfugen

- Lüftungsgitter oder Zuluftöffnungen in der Außenwand

- Türspalte zu angrenzenden Räumen

- Kippfenster oder Dauerlüftung über Fensterfalzlüfter

Es ist entscheidend, die Luftaustauschrate und die Dichtheit des Wohnraums von einem Experten kontrollieren zu lassen, um sicherzustellen, dass dieses Heizsystem die richtige Wahl ist.

Welche Technik ist bei raumluftabhängigen Kaminen üblich?

Moderne raumluftabhängige Kamine sind technisch deutlich ausgereifter als ältere Modelle und vereinen eine effiziente Verbrennung mit hoher Wärmeleistung. Die Kaminöfen bestehen unter anderem aus robustem Stahl, der die erzeugte Wärme gleichmäßig speichert und über längere Zeit an den Raum abgibt. Typisch ist der Einsatz von regelbaren Primär- und Sekundärluftsystemen, die eine präzise Steuerung der Verbrennung ermöglichen und so den Brennstoffverbrauch optimieren. Hitzebeständige Sichtscheiben sorgen nicht nur für ein ansprechendes Flammenbild, sondern verbessern zusätzlich die Wärmeabstrahlung in den Wohnraum. Je nach Modell liegt die Leistung in der Regel zwischen 5 und 9 kW, was für die Beheizung eines durchschnittlichen Wohnraums vollkommen ausreicht. Einige Geräte sind bereits ab Werk so konstruiert, dass sie später mit einem Außenluftanschluss nachgerüstet werden können, falls der Betrieb in einem luftdichten Gebäude geplant ist.

Was passiert, wenn zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht?

- Unterdruckentstehung durch Abluftgeräte: Dunstabzugshauben, kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) oder andere Abluftsysteme entziehen dem Raum Luft und erzeugen einen Unterdruck. Dieser kann dazu führen, dass die Verbrennungsluft für den Kamin nicht mehr ausreicht und stattdessen Rauchgase aus dem Schornstein zurück in den Wohnraum gesogen werden.

- Schadensgefahr: Unvollständige Verbrennung reduziert den Kaminzug und führt zu einem Rückstau von Rauchgasen. Dadurch sinkt die Heizleistung und es besteht die Gefahr von Versottung im Schornstein durch Feuchtigkeit, Ablagerungen und Materialschäden.

- Gesundheitsgefahr: Bei unvollständiger Verbrennung entstehen Ruß, Rauch und Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist besonders gefährlich, da es geruchlos und farblos ist und unbemerkt in den Wohnraum gelangen kann.

Unterschied: raumluftabhängig vs. raumluftunabhängig

Der zentrale Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Kamin liegt vor allem in der Art und Weise, wie die Verbrennungsluft in die Brennkammer gelangt. Kaminöfen mit einem raumluftunabhängigen System verfügen über eine externe Luftzufuhr von außen. Sie sind somit unabhängig von der Raumluft und eignen sich ideal für dichte Neubauten mit hoher Dämmung, wie Passivhäuser oder Niedrigenergiehäuser. Raumluftabhängige Kamine beziehen dagegen ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Damit das Feuer effizient brennt, muss auf natürlichem Weg ausreichend Frischluft in den Raum nachströmen. Hinsichtlich der technischen Anforderungen muss ein raumluftunabhängiger Kaminofen im Vergleich strengere Vorschriften erfüllen als ein raumluftabhängiges Modell. Der Brennraum des Ofens muss vollständig luftundurchlässig sein, und für den Einbau ist eine entsprechende DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) erforderlich, die die Eignung des Ofens für den raumluftunabhängigen Betrieb bestätigt.

| Merkmal | raumluftabhängiger Kamin | raumluftunabhängiger Kamin |

|---|---|---|

| Verbrennungsluftzufuhr |

|

|

| Sicherheit |

|

|

| Betrieb mit Lüftung |

|

|

| Effizienz |

|

|

| geeignet für |

|

|

| Anschaffungskosten |

|

|

Welche Gebäude bieten ausreichende Luftnachströmung?

In älteren Gebäuden beziehungsweise unsanierten Bestandsgebäuden strömt üblicherweise genug Frischluft nach, sodass sich ein raumluftabhängiger Kamin sicher betreiben lässt. Bei Neubauten ab 2010 oder nach umfassenden energetischen Sanierungen ist die Gebäudehülle jedoch so dicht, dass in den meisten Fällen ein raumluftunabhängiger Kamin notwendig wird. Arbeiten Sie mit einem Fachbetrieb zusammen, um ein maßgeschneidertes Belüftungskonzept für Ihre Räumlichkeiten zu entwickeln und sich darüber zu informieren, welche Kaminofenart sich für Sie am besten eignet.

Welche Nutzungsart ist sinnvoll?

Ein raumluftabhängiger Kamin ist sozusagen der traditionelle Kaminofen und eignet sich ideal als Zusatzheizung für gemütliche Wärme an kalten Tagen, jedoch nicht als dauerhafte Hauptheizquelle. Optisch unterscheidet sich ein raumluftabhängiger Kamin kaum von einem raumluftunabhängigen Modell. Beide Varianten sind oft aus Stahl und ähnlichen robusten Materialien gefertigt und sehen äußerlich nahezu identisch aus. Ein Blick auf das Typschild gibt jedoch eindeutig Aufschluss darüber, welche Bauart vorliegt und wie der Kaminofen betrieben wird.

Worauf muss ich beim Betrieb eines raumluftabhängigen Kamins achten?

- Unterdruck vermeiden: Betreiben Sie einen Kaminofen nicht gleichzeitig mit einer Dunstabzugshaube, einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) oder einem Abluftventilator, da diese Anlagen Unterdruck im Raum erzeugen können. Dadurch besteht die Gefahr, dass Rauchgase oder Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Nutzen Sie Abluftgeräte nur, wenn ein Unterdruckwächter installiert ist oder lassen Sie während des Betriebs ein Fenster leicht geöffnet, um den Druck auszugleichen. Vor der Installation sollte ein Experte zudem das Unterdruckrisiko in Ihren Räumlichkeiten prüfen.Neubauten mit hoher Dichtigkeit sind oft mit kontrollierten Lüftungsanlagen ausgestattet, sodass hier auf einen raumluftunabhängigen Kamin gegriffen werden muss.

- ausreichend Sauerstoff und Luftzufuhr sicherstellen: Lüften Sie regelmäßig stoßweise, um eine konstante Frischluftzufuhr sicherzustellen, ohne den Raum unnötig abzukühlen. Achten Sie auf Anzeichen von Sauerstoffmangel wie flackernde Flammen oder Rauchgeruch und unterbrechen Sie den Betrieb sofort, wenn solche Anzeichen auftreten.

- korrektes Anzünden und Kontrolle der Luftzufuhr: Verwenden Sie trockenes, unbehandeltes Brennholz. So brennt der Kaminofen sauber und effizient, ohne übermäßige Rauchentwicklung. Brennholz lagern Sie am besten an einem trockenen und luftigen Ort, idealerweise im Freien unter einem schützenden Dach. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr während des Anzündens vollständig geöffnet ist und regulieren Sie sie erst nach dem Anbrennen, um einen optimalen Abbrand zu erreichen. Ein raumluftunabhängiger Kamin bietet hier im Vergleich den Vorteil einer konstanten Verbrennungsluftzufuhr, was die Effizienz und Sicherheit zusätzlich erhöht.

- regelmäßige Reinigung und Wartung: Reinigen Sie Brennraum, Rost und Aschekasten regelmäßig, damit die Luftzufuhr nicht behindert wird. Entsorgen Sie Asche nur vollständig erkaltet in einem nicht brennbaren Behälter. Kontrollieren Sie die Sichtscheibe auf Rußablagerungen und reinigen Sie diese bei Bedarf. Lassen Sie den Kaminofen mindestens einmal jährlich durch den Schornsteinfeger prüfen. Bei häufiger Nutzung ist auch eine halbjährliche Kontrolle sinnvoll, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

- Vorschriften und Regelungen klären: Der Betrieb eines raumluftabhängigen Kamins unterliegt der Feuerungsverordnung sowie den Vorgaben des zuständigen Schornsteinfegers. Vor Inbetriebnahme sollte geprüft werden, ob ein Unterdruckwächter oder eine externe Luftzufuhr erforderlich ist. Beachten Sie außerdem die Anforderungen an das Raumvolumen und die maximal zulässige Druckdifferenz beim gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen. Wer diese Vorschriften beachtet, sorgt für einen sicheren und gesetzeskonformen Betrieb des Kaminofens.

- Sicherheitsmaßnahmen beachten: Halten Sie stets ausreichend Abstand zwischen Kaminofen und Wand sowie brennbaren Materialien wie Möbeln, Vorhängen oder Teppichen. Installieren Sie im Aufstellraum einen Kohlenmonoxidmelder und halten Sie ein Thermometer bereit, um Raumtemperatur und Luftqualität zu überwachen. So lassen sich potenziell gefährliche Situationen frühzeitig erkennen und vermeiden.

Wie wird genug Verbrennungsluft bei einem raumluftabhängigen Kamin sichergestellt?

Regelmäßiges Lüften kann einen ausreichenden Luftstrom im Raum gewährleisten. Alternativ lässt sich der Kaminofen mit einer zusätzlichen externen Luftzufuhr ausstatten, beispielsweise durch eine Wanddurchführung oder ein Zuluftrohr von außen. Dadurch entsteht ein hybrides System, das teilweise raumluftunabhängig arbeitet. Ob ausreichend Frischluft für einen raumluftabhängigen Kamin nachströmt ohne einen solchen Bauzusatz, lässt sich jedoch nur durch eine fachkundige Analyse Ihrer Räumlichkeiten und der Bauweise Ihres Hauses zuverlässig feststellen.

Was ist bei gleichzeitiger Nutzung von Dunstabzugshaube, KWL oder Lüfter zu beachten?

Dunstabzugshauben, kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) oder andere Abluftgeräte können während des Betriebs einen Unterdruck im Raum erzeugen. Dieser kann dazu führen, dass Rauchgase oder Kohlenmonoxid aus einem raumluftabhängigen Kamin in den Wohnraum zurückgesogen werden. Besonders in luftdichten Neubauten ist dieses Risiko deutlich erhöht. Damit die Abgase sicher abgeführt werden, darf der Unterdruck im Aufstellraum nicht überschritten werden, ansonsten können Rauchgase in den Wohnraum gelangen, was gesundheitliche Risiken birgt und Schäden an der Feuerstätte verursachen kann. Um dies zu verhindern, sollten Unterdruckwächter oder automatische Abschaltsysteme installiert werden. Diese Geräte messen den Differenzdruck kontinuierlich und unterbrechen bei Überschreitung des Grenzwerts automatisch den Betrieb der Abluftanlage.

Raumluftabhängiger Kaminofen: Wann ist ein Unterdruckwächter gesetzlich vorgeschrieben?

Der Unterdruckwächter misst kontinuierlich den Differenzdruck zwischen dem Aufstellraum des Kamins und der Umgebungsluft. Überschreitet der Unterdruck den zulässigen Grenzwert von 4 Pascal, unterbricht das Gerät automatisch den Betrieb der Abluftanlage. Oft reagiert das System auch schon ab einem Wert von 2 Pascal. Ein Unterdruckwächter ist immer dann vorgeschrieben, wenn eine raumluftabhängige Feuerstätte gemeinsam mit Lüftungsanlagen, KWL oder Dunstabzugshauben betrieben wird, die einen Unterdruck im Gebäude erzeugen können. Dies gilt vor allem in modernen, energieeffizienten Wohnhäusern. Die Pflicht ergibt sich aus der Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN 1946-6 (Lüftung von Wohnungen) sowie der Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Welche Vorschriften gelten laut Feuerungsverordnung (FeuVO) für raumluftabhängige Kamine?

- Die Verbrennungsluft muss dauerhaft und in ausreichender Menge verfügbar sein.

- Es gilt ein Mindestwert von 4 Kubikmetern Luftvolumen pro Stunde und Kilowatt Nennwärmeleistung.

- Feuerstätten dürfen nur in Räumen mit ausreichendem Luftvolumen betrieben werden, mindestens 4 Kubikmeter je Kilowatt.

- Bei gleichzeitiger Nutzung mit Lüftungs- oder Abluftanlagen darf kein gefährlicher Unterdruck entstehen (max. 4 Pascal Differenzdruck).

- Einbau und Betrieb unterliegen der Abnahmepflicht durch den Schornsteinfeger gemäß Landesrecht.

- Regelmäßige Überprüfungen sind verpflichtend.

Was regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt vor, dass Neubauten und umfassend sanierte Bestandsgebäude besonders luftdicht ausgeführt werden müssen, um Wärmeverluste und Feuchteschäden zu vermeiden. Der früher übliche natürliche Luftaustausch über Undichtigkeiten ist nicht mehr zulässig. Die Belüftung muss nun gezielt erfolgen, etwa durch Fensterlüften oder technische Lüftungsanlagen. Eine Blower-Door-Prüfung kann beispielsweise überprüfen, ob das Gebäude die geforderte Luftdichtheit erreicht. Für raumluftabhängige Kamine hat dies erhebliche Konsequenzen. Da moderne Gebäude kaum noch Luft durchlassen, reicht die natürliche Nachströmung aus dem Wohnraum nicht mehr aus. Deshalb ist entweder eine externe Zuluftleitung erforderlich, die Verbrennungsluft direkt von außen zuführt, oder es muss ein Unterdruckwächter installiert werden. Nur so lässt sich ein sicherer Betrieb gewährleisten. Der Nachweis einer ausreichenden Luftversorgung ist zudem Bestandteil der energetischen Gesamtbewertung und kann die Energieeffizienzklasse des Gebäudes beeinflussen. Beachten Sie beim Neukauf und beim Nachrüsten, dass für Kaminöfen das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) als zentrales Regelwerk gilt. Es legt Grenzwerte für Emissionen fest und bestimmt, welche Anforderungen Feuerstätten hinsichtlich Umwelt- und Gesundheitsschutz erfüllen müssen.

Wann ist eine DIBt-Zulassung erforderlich?

Wenn ein raumluftabhängiger Kaminofen mit einer Lüftungsanlage oder Ablufteinrichtung kombiniert betrieben wird, ist eine Zulassung notwendig. Die DIBt-Zulassung muss nachweisen, dass bei gleichzeitigem Betrieb kein gefährlicher Unterdruck entsteht. Ohne diese Zulassung ist der kombinierte Betrieb laut Musterbauordnung (MBO) sowie den Landesbauordnungen nicht zulässig (§ 3 Abs. 1 MBO in Verbindung mit der jeweiligen Landes-FeuVO). Die Zulassung betrifft sowohl die Feuerstätte als auch das Zusammenspiel mit der raumlufttechnischen Anlage.

Ist eine Baugenehmigung für einen raumluftabhängigen Kamin notwendig?

In den meisten Fällen ist keine separate Baugenehmigung erforderlich, wohl aber eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger. Dieser prüft die Einhaltung der Feuerungsverordnung, die ausreichende Luftzufuhr und die korrekte Anbindung an den Schornstein. Bei Neubauten oder umfangreichen Sanierungen sollte der Einbau frühzeitig mit dem Bauamt oder dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden. Bei besonderen baulichen Situationen kann eine baurechtliche Zustimmung erforderlich sein.

Was kostet ein raumluftabhängiger Kamin?

Die Anschaffungskosten für einen raumluftabhängigen Kamin liegen durchschnittlich zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Je nach Ausführung, Material, Leistung (kW) und Hersteller variiert die Preisspanne erheblich. Einfache, funktionale Modelle sind bereits ab etwa 2.000 Euro erhältlich, während hochwertige Kaminöfen mit besonderer Verarbeitung, größerer Heizleistung oder speziellen Funktionen entsprechend teurer sind. Für exklusive Designerstücke mit außergewöhnlicher Optik, Premium-Materialien oder individueller Anfertigung können die Kosten entsprechend steigen. Zusätzlich zur Anschaffung müssen Sie mit Kosten für die Leistung eines Ofenbauers sowie die Abnahme und Prüfung durch den Schornsteinfeger rechnen.

Welche Betriebskosten fallen an?

Die laufenden Betriebskosten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Den größten Posten bildet in der Regel das Brennholz, dessen Preis je nach Region, Holzart und Bezugsquelle variiert. Hinzu kommen die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten für den Schornsteinfeger, der den Kamin regelmäßig kehren und prüfen muss. Je nach Nutzungshäufigkeit fallen außerdem Ausgaben für gelegentliche Kaminofenwartungen, Ersatzteile wie Dichtungen oder Verschleißteile an. Insgesamt liegen die Betriebskosten pro Heizsaison im Schnitt bei bis zu 500 Euro. Bei intensiver Nutzung als Hauptheizquelle, zusätzlichen Wartungs- oder Reparaturarbeiten können die Kosten entsprechend höher ausfallen.

Kaminofen raumluftabhängig: Wann ist dieser Kamintyp noch empfehlenswert?

- In unsanierten Altbauten ohne kontrollierte Lüftung kann ein raumluftabhängiger Kamin problemlos betrieben werden, da hier meist genügend natürliche Undichtigkeiten für den erforderlichen Luftaustausch sorgen.

- In Ferienhäusern oder Gebäuden mit natürlicher Luftzirkulation eignet sich ein solcher Kaminofen ebenfalls gut, weil ausreichend Verbrennungsluft nachströmen kann.

- Ein raumluftabhängiger Kamin ist besonders sinnvoll, wenn er nur gelegentlich genutzt wird, etwa zur Unterstützung der Hauptheizung oder als dekoratives Heizelement im Wohnraum.

- In Bestandsgebäuden ohne zentrale Lüftungsanlage bietet sich ein raumluftabhängiger Kamin an, wenn ein einfacher und kostengünstiger Kaminanschluss gewünscht ist.

- In Räumen mit ausreichendem Volumen kann der Kaminofen betrieben werden, wenn die Luftversorgung rechnerisch nachgewiesen oder durch bauliche Maßnahmen wie eine Zuluftöffnung sichergestellt ist.

Welche Alternativen gibt es bei Sanierungen oder Neubauten?

Besonders empfehlenswert ist der Einsatz eines raumluftunabhängigen Kamins, der seine Verbrennungsluft über eine separate Leitung direkt von außen bezieht. Diese Bauart verhindert gefährlichen Unterdruck im Gebäude und erfüllt die Anforderungen luftdichter Bauweisen. Ebenfalls geeignet sind Kombisysteme, sogenannte Hybridkamine, die mit automatischer Luftregelung arbeiten und sich flexibel an wechselnde Raumbedingungen anpassen. Für eine effiziente und automatisierte Heizlösung kommen zudem Pelletöfen infrage, die über ein kontrolliertes Luftmanagement verfügen und oft bereits raumluftunabhängig konzipiert sind. In Neubauten sollte grundsätzlich auf eine DIBt-zugelassene Feuerstätte mit externer Luftzufuhr gesetzt werden, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen und einen sicheren Betrieb auch in Verbindung mit Lüftungsanlagen zu gewährleisten.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Wählen Sie einen Aufstellort mit ausreichendem Luftvolumen und positionieren Sie den Kamin möglichst zentral im Raum. So erreichen Sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung und vermeiden Luftengpässe.

- Bietet der Aufstellraum allein nicht genug Luft, kann ein Verbrennungsluftverbund mit angrenzenden Räumen die Lösung sein. Dieser muss jedoch baulich korrekt umgesetzt werden, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

- Neben der klassischen Dunstabzugshaube können auch Ablufttrockner, Badezimmerlüfter oder Klimageräte Einfluss auf den Unterdruck im Raum nehmen. Berücksichtigen Sie daher alle Abluftgeräte bei der Planung.

- Vergleichen Sie unterschiedliche Kaminofenarten und deren Heiztechniken, um das optimale Modell für Ihren Wohnraum zu finden. Holen Sie am besten mindestens 3 Angebote ein und vergleichen Sie diese miteinander.

- Je nach Bundesland gelten zudem unterschiedliche Vorgaben für Zuluft, Abstände oder den gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist daher unverzichtbar.

Fazit

Ein raumluftabhängiger Kamin ist technisch unkompliziert, zuverlässig und besonders in Altbauten weit verbreitet. Der Kaminofen entzieht dem Aufstellraum Sauerstoff für die Verbrennung, daher muss stets ein ausreichender natürlicher Luftaustausch gewährleistet sein. Andernfalls kann Unterdruck entstehen, wodurch Rauchgase oder Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Mit sorgfältiger Planung und einem Unterdruckwächter lassen sich diese Risiken jedoch vermeiden. Moderne Häuser sind heutzutage besonders dicht gebaut, sodass kaum Sauerstoff über Wände, Fenster oder Türen nachströmt. In Neubauten und energetisch sanierten Gebäuden wird daher ein raumluftunabhängiger Kamin eingesetzt, da er unabhängig vom Raumklima funktioniert und keine zusätzliche Frischluftzufuhr benötigt. Vor dem Einbau sollte daher immer ein Experte oder der zuständige Bezirksschornsteinfeger die Situation prüfen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Raumluftabhängiger Kamin: Häufig gestellte Fragen

Kann ich einen raumluftabhängigen Kamin nachträglich mit Außenluftanschluss ausstatten?

Je nach Modell kann ein solcher Kaminofen in der Regel auch nachträglich mit einem entsprechenden externen Luftsystem ausgestattet werden, um so die Luftzufuhr zu optimieren und Unterdruckproblemen vorzubeugen. Ein Fachbetrieb führt dazu eine Kernbohrung durch die Außenwand durch und installiert eine Luftleitung ins Freie. Informieren Sie sich am besten direkt bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger, ob eine solche Nachrüstung machbar ist.

Welche Rolle spielt die Raumhöhe beim Betrieb eines raumluftabhängigen Kamins?

Je höher der Raum, desto mehr Luft steht für die Verbrennung zur Verfügung, was insbesondere in Altbauten mit hohen Decken vorteilhaft ist. Bei niedrigen Decken oder kleinen Räumen kann es hingegen sein, dass zusätzliche Maßnahmen zur Luftzufuhr erforderlich sind. Der Schornsteinfeger ermittelt anhand der Raumgröße, ob der Kamin sicher betrieben werden darf.

Wie erkenne ich, ob mein Kamin zu wenig Luft bekommt?

Typische Anzeichen für Sauerstoffmangel sind stark verrußte Scheiben, eine schwache oder flackernde Flamme sowie Rauchgeruch im Wohnraum. Auch ein schlechter Abbrand oder Rußablagerungen im Brennraum deuten darauf hin. In solchen Fällen sollten Sie Ihren Kaminofen durch einen Fachbetrieb oder Schornsteinfeger überprüfen lassen.