Ein knisterndes, warmes Feuer im Kamin erhöht den Wohlfühlfaktor in einem Zuhause spürbar, doch in modernen, energieeffizienten Gebäuden kann die traditionelle Kaminromantik auf technische Grenzen stoßen. Wo Gebäudehüllen immer dichter werden und kontrollierte Lüftungsanlagen für Frischluft sorgen, können herkömmliche Kaminöfen zum Sicherheitsrisiko werden. Die Lösung bieten raumluftunabhängige Kamine, die Behaglichkeit und moderne Bauphysik verbinden. Diese innovativen Systeme beziehen ihre Verbrennungsluft direkt von außen und fügen sich problemlos in moderne Haustechnik ein. Bei einem Neubau oder bei einer Modernisierung gewährleisten raumluftunabhängige Kaminöfen maximale Flexibilität sowie Sicherheit und Komfort.

- Was ist ein raumluftunabhängiger Kamin?

- Warum spielt Raumluftunabhängigkeit in modernen Häusern eine große Rolle?

- Welche Alternativen gibt es zum raumluftunabhängigen Kamin?

- Was bedeutet raumluftunabhängig technisch gesehen?

- Welche Vorteile und Nachteile hat ein raumluftunabhängiger Kamin?

- Wo werden raumluftunabhängige Kamine eingesetzt?

- Kann man einen raumluftunabhängigen Kamin nachrüsten?

- Wie unterscheidet sich ein raumluftunabhängiger Kaminofen von einem klassischen Kamin?

- Welche Anforderungen stellt das GEG?

- Was muss beim Einbau eines raumluftunabhängigen Kamins beachtet werden?

- Welche Rolle spielt der Schornstein bei raumluftunabhängigen Kaminen?

- Was kostet ein raumluftunabhängiger Kamin inkl. Einbau?

- Gibt es Fördermittel für raumluftunabhängige Heiztechnik?

- Wie verhalten sich Betriebskosten im Vergleich zu anderen Heizquellen?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Raumluftunabhängiger Kamin: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Raumluftunabhängige Kamine beziehen ihre Verbrennungsluft vollständig von außen und funktionieren somit ganz unabhängig von der Raumluft.

- In Passivhäusern, Niedrigenergiehäusern sowie Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist der Einbau eines solchen Kaminofens häufig erforderlich.

- Zu den Vorteilen von raumluftunabhängigen Kaminöfen zählen höhere Energieeffizienz, mehr Sicherheit im Betrieb und eine deutlich bessere Raumluftqualität.

- Ein Kaminofen mit externer Luftzufuhr muss eine DIBt-Zulassung sowie einen dichten Kamineinsatz vorweisen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Unterdruck- und Kohlenmonoxidrisiken zu vermeiden.

Was ist ein raumluftunabhängiger Kamin?

Bei einem raumluftunabhängigen Kamin handelt es sich um eine Feuerstätte, die ihre Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Durch diese externe Luftzufuhr kann der Verbrennungsprozess vollständig getrennt vom Raumklima ablaufen. Besonders in modernen, luftdicht gebauten Häusern ist dieses System unerlässlich, um gefährliche Unterdrucksituationen zu vermeiden. Die bauaufsichtliche Bewertung und Zulassung von Kaminöfen erfolgt in Deutschland über das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Eine DIBt-Zulassung bestätigt, dass der Kaminofen sicher, zuverlässig und nach den geltenden Bau- und Umweltvorschriften geprüft wurde. Besonders bei raumluftunabhängigen Kaminöfen spielt diese Zulassung eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellt, dass der Ofen in Passivhäusern, Niedrigenergiehäusern und anderen gut abgedichteten Gebäuden betrieben werden kann, ohne die Luftqualität oder den Druck im Haus zu beeinträchtigen.

Wie funktioniert ein raumluftunabhängiger Kamin?

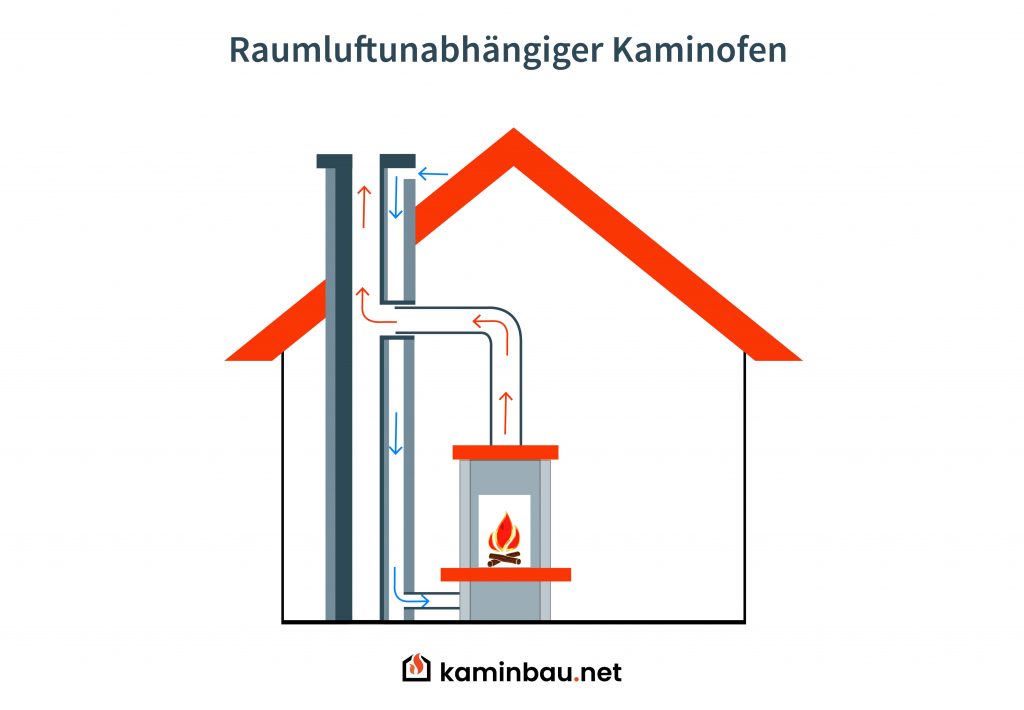

Ein raumluftunabhängiger Kamin ist vollständig vom Wohnraum entkoppelt, denn die Verbrennungsluft wird über einen separaten Luftkanal von außen bezogen und direkt in die Brennkammer zum Feuer geleitet. Dort wird sie mit dem Brennstoff vermischt und verbrannt. Die entstehenden Abgase werden anschließend über eine Abgasanlage, wobei es sich entweder um einen klassischen Schornstein oder ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) handelt, ins Freie geführt. Da der Kamin von der Raumluft unabhängig ist, bleibt der Druck im Aufstellraum stabil. Dadurch kann die Feuerstätte auch dann sicher betrieben werden, wenn im Haus eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) verbaut ist. Das System ermöglicht eine effiziente, sichere und wartungsarme Verbrennung, ohne dass zusätzliche Fensterkontakte oder Unterdruckwächter erforderlich sind.

Warum spielt Raumluftunabhängigkeit in modernen Häusern eine große Rolle?

Herkömmliche Kaminöfen entziehen die Verbrennungsluft direkt dem Wohnraum. In modernen, gut isolierten Häusern kann dies zu gefährlichem Unterdruck führen, denn Neubauten und energetisch sanierte Gebäude sind auf Luftdichtheit optimiert. Geräte wie kontrollierte Wohnraumlüftungen, Dunstabzugshauben oder Ablufttrockner können kurzfristig deutlichen Unterdruck erzeugen. Wird hier ein raumluftabhängiger Ofen eingebaut, kann es zu Rückströmungen, unvollständiger Verbrennung oder im Extremfall zu Kohlenmonoxid-Gefahren kommen. Raumluftunabhängige Kamine vermeiden diese Risiken vollständig, da sie ihre Verbrennungsluft direkt von außen beziehen. Der Innenraumdruck bleibt unverändert, wodurch sie problemlos mit Lüftungsanlagen kombiniert werden können, die in modernen Häusern Standard sind. Bei der Planung sollte immer ein Fachbetrieb hinzugezogen werden. In Passivhäusern und Niedrigenergiehäusern ist ein raumluftunabhängiger Kamin mit externer Luftzufuhr sogar erforderlich.

Welche Alternativen gibt es zum raumluftunabhängigen Kamin?

- Raumluftabhängige Kaminöfen entziehen die Verbrennungsluft direkt aus dem Aufstellraum. Sie gelten als klassische Bauform und sind einfach zu installieren. Bei gleichzeitigem Betrieb von Abluftanlagen sind zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen wie Fensterkontaktschalter oder Unterdruckwächter erforderlich.

- Gaskamine mit konzentrischem Außenwand-Abgas (LAS-System) benötigen nicht zwingend einen Schornstein. Sie können über ein konzentrisches Rohrsystem an der Außenwand entlüftet werden, vorausgesetzt, die Geräte verfügen über eine entsprechende bauaufsichtliche Zulassung.

- Moderne Pelletöfen mit Außenluftanschluss sind werkseitig für raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet. Sie nutzen Holzpellets als Brennstoff und verfügen über einen Anschluss zur Frischluftzufuhr von außen.

- Wasserführende Kamine kombinieren die Wärme eines Kamins mit einer wasserführenden Technik, um Heizwasser für das zentrale Heizsystem zu erzeugen. Sie sind ebenfalls raumluftunabhängig erhältlich und bieten den Vorteil, dass sie nicht nur Wohnräume, sondern das gesamte Haus mit Wärme versorgen können.

Alternativen zum raumluftunabhängigen Kaminofen: Unterschiede im Vergleich

| Merkmal | raumluftabhängiger Kaminofen | Gaskamin mit LAS-System | Pelletofen mit Außenluftanschluss | wasserführender Kamin |

| Luftquelle | Raumluft | Außenluft (konzentrisches Rohr) | meist Außenluft (je nach Modell) | Außenluft |

| Sicherheit bei Unterdruck | gering, Zusatzsicherung nötig | hoch, bei geprüften Systemen | hoch, bei zugelassenen Geräten | hoch, bei zugelassenen Geräten |

| kombinierbar mit Lüftungsanlage | nur mit Zusatzmaßnahmen | in der Regel möglich | in der Regel möglich | in der Regel möglich |

| Schornstein notwendig | ja | nein, wenn Luft-Abgas-System über Außenwand | ja, meist notwendig | ja, meist notwendig |

| Energieeffizienz | mittel | hoch | hoch | sehr hoch, da Heizwasser genutzt wird |

| Typische Nutzung | Altbauten, unsanierte Gebäude | moderne Wohnungen ohne Schornstein | Neubauten oder Sanierungen | Neubauten, Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser |

Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Kaminofen für Ihr Zuhause sind, dann sollten Sie sich am besten im Vorfeld von einem Profi beraten lassen. Mit einem Experten an Ihrer Seite finden Sie garantiert den idealen Ofen, der zu Ihrem Haus und Ihren individuellen Bedürfnissen passt.

Was bedeutet raumluftunabhängig technisch gesehen?

Raumluftunabhängigkeit liegt dann vor, wenn die Feuerstätte Sauerstoff ausschließlich über eine geprüfte Außenluftzufuhr deckt und gleichzeitig so dicht konstruiert ist, dass kein Abgas in gefährlicher Menge in den Raum gelangen kann. Wichtig für ein solches Kaminlüftungssystem ist eine dichte Brennkammer, speziell geprüfte Luftwege, eine geeignete Abgasanlage und eine entsprechende bauaufsichtliche Zulassung. Nur mit einer entsprechenden Bauartgenehmigung oder Zulassungsnummer darf ein Gerät als raumluftunabhängig betrieben werden. In Deutschland wird die Eignung durch das Deutsche Institut für Bautechnik überprüft. Auch die Landes-Feuerungsverordnungen (FeuVO) definieren klare Vorgaben zur Luftzufuhr, Dichtheit und Betriebssicherheit.

Was regelt die Feuerungsverordnung (FeuVO)?

Die Feuerungsverordnung (FeuVO) legt fest, was unter „raumluftunabhängig“ zu verstehen ist, und regelt alle wesentlichen Anforderungen an Aufstellung, Verbrennungsluftzufuhr, Abgasführung, Sicherheitsabstände und den Betrieb in Verbindung mit mechanischen Lüftungen. Sie definiert raumluftunabhängige Kamine als Feuerstätten, die ihre Verbrennungsluft ausschließlich von außen beziehen und bei denen keine Abgase in gefährlicher Menge in den Innenraum austreten dürfen.

Welche Rolle spielt die Dichtheit des Kamineinsatzes?

Die Dichtheit des Kamineinsatzes ist entscheidend für sicheres und effizientes Heizen. Nur ein vollständig geschlossener Brennraum gewährleistet, dass keine Rauch- oder Abgase in den Wohnraum gelangen. Dieser besteht in der Regel aus Stahl. Das ist besonders wichtig, wenn Lüftungsanlagen oder Dunstabzugshauben gleichzeitig in Betrieb sind. Eine hohe Dichtheit sorgt somit für mehr Sicherheit, eine saubere Verbrennung und einen störungsfreien Betrieb des Kaminofens.

Wie wird die Verbrennungsluft bei einem raumluftunabhängigen Kamin zugeführt?

Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht seine Verbrennungsluft direkt von außen, anstatt sie dem Wohnraum zu entziehen. Es gibt dabei in der Regel 2 gängige Arten der Luftzufuhr: über ein spezielles Luftrohr, das direkt von außen in den Brennraum aus Stahl führt, oder über einen Anschluss an die Außenwand, der die Frischluft ebenfalls nach außen leitet. Beide Varianten sorgen dafür, dass der Innenraumdruck unverändert bleibt und keine Unterdruckprobleme durch Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben oder Abluftgeräte entstehen. Für Bewohner moderner, gut isolierter Häuser bedeutet ein externer Luftzufuhr mehr Sicherheit, eine effiziente Verbrennung und die Möglichkeit, den Kaminofen bedenkenlos mit kontrollierten Wohnraumlüftungen zu kombinieren.

Welche Vorteile und Nachteile hat ein raumluftunabhängiger Kamin?

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

|

|

Wo werden raumluftunabhängige Kamine eingesetzt?

Raumluftunabhängige Kamine werden vor allem dort eingesetzt, wo ein stabiler Innenraumdruck und eine sichere Verbrennung trotz hoher Luftdichtheit erforderlich sind. Sie sind zudem besonders sinnvoll in Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung, da sie unabhängig von Lüftungsanlagen arbeiten und keine Rückströmungen erzeugen.

Für welche Gebäudearten sind sie besonders geeignet?

- Passivhäuser

- Niedrigenergiehäuser

- Effizienzhäuser nach KfW-Standard

- Gebäude mit zentralen Lüftungssystemen

- energetisch sanierte Häuser

raumluftunabhängiger Kamin: Ist der Einbau auch im Altbau möglich?

Ob die Installation eines Kaminofen mit externer Luftzufuhr im Altbau sinnvoll ist, hängt stark von vorhandenen Schornsteinart, der Bausubstanz und den baulichen Rahmenbedingungen ab. Gebenenfalls können zusätzliche Arbeiten und Kosten für eine Schornsteinsanierung auf Sie zu kommen. Wenn Sie einen solchen Kaminofen nachrüsten möchten, eignet sich das vor allem nach oder im Rahmen einer energetischen Sanierung. Unabhängig davon, ob der Kaminofen in ein Bestandsgebäude oder in einen Neubau integriert werden soll, ist eine fachgerechte Planung des Außenluftwegs und die Prüfung der bestehenden Abgasanlage durch den Schornsteinfeger ausschlaggebend. Geeignet ist der Einbau vor allem dann, wenn bei der Sanierung bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit und Dämmung durchgeführt wurden.

Kann man einen raumluftunabhängigen Kamin nachrüsten?

Eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich und besonders sinnvoll, wenn sie im Rahmen einer energiesparenden Sanierung erfolgt und das Haus eine entsprechend hohe Energieeffizienz und Dichtigkeit aufweist. Ist eine geeignete und zugelassene Feuerstätte vorhanden, lässt sich der Außenluftweg beispielsweise über eine Kernbohrung, den Keller oder den Bodenaufbau realisieren. Der Schornstein kann bei Bedarf mit einem Innenrohr saniert oder auf ein Luft-Abgas-System umgestellt werden. Wie und ob sich ein Kaminofen mit einem raumluftunabhängigen System wirklich eignet, sollten Sie im Vorfeld mit einem Profi besprechen.

Was muss bei der Nachrüstung beachtet werden?

- ausführlich beraten lassen: Eine fachgerechte Beratung und Installation durch qualifizierte Planer oder Handwerksbetriebe stellt sicher, dass alle Punkte korrekt umgesetzt werden.

- Geräteauswahl prüfen: Nur Feuerstätten mit ausgewiesener DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb dürfen nachgerüstet werden.

- Außenluftzuführung planen: Die Luftzufuhr sollte kurz, möglichst gerade und vollständig luftdicht ausgeführt werden.

- Dichtheit und Wärmebrücken beachten: Die Zuluftleitung muss wärmegedämmt, kondensatsicher und ohne Leckagen in die Gebäudehülle eingebunden werden.

- Brandschutz und Schallschutz umsetzen: Alle Durchführungen sind baurechtskonform abzudichten. Je nach Gebäude kann auch der Schallschutz eine Rolle spielen.

- Abgasanlage beurteilen: Der vorhandene Schornstein muss für den neuen Betrieb geeignet sein. Gegebenenfalls ist eine Sanierung oder ein Innenrohr erforderlich.

- Dokumentation vorbereiten: Montageanleitungen, Zulassungen, Fotos verdeckter Leitungen und alle technischen Nachweise sollten sorgfältig aufbewahrt werden.

- Abnahme durch Schornsteinfeger: Die Nachrüstung wird nur anerkannt und ein neuer Feuerstättenbescheid ausgestellt, wenn alle gesetzlichen Vorgaben und Herstellerangaben erfüllt sind. Eine Vorabstimmung mit dem Schornsteinfeger ist für einen reibungslosen Ablauf empfehlenswert.

Was fordert der Schornsteinfeger für die Zulassung?

- passende bauaufsichtliche Zulassung/Typenschild

- geeignete Abgasanlage

- fachgerechter Außenluftweg

- Einhaltung von Brandschutzabständen und vollständige Dokumentation

- Prüfung der Kombination mit Lüftungs- oder Abluftanlagen

- Notwendigkeit zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen

Wie unterscheidet sich ein raumluftunabhängiger Kaminofen von einem klassischen Kamin?

Ein klassischer Kaminofen entzieht dem Wohnraum die Verbrennungsluft und beeinflusst dadurch das Raumklima aktiv. Dabei kann der Luftdruck im Raum schwanken, besonders beim Nachlegen von Brennstoff oder beim Einstellen der Luftzufuhr. Diese Bauart erfordert oft zusätzliche Maßnahmen bei Lüftung, Schallschutz oder Energieplanung, da sie direkt mit der Raumluft arbeitet. Ein raumluftunabhängiger Kaminofen dagegen bezieht seine Verbrennungsluft ausschließlich von außen. Dadurch bleibt der Luftdruck im Raum nahezu konstant, selbst während des Betriebs. Die Heiztechnik ist mit der energieeffizienten Bauweise von Neubauten kompatibel, erzeugt kaum Wechselwirkungen mit Lüftungssystemen und arbeitet bei fachgerechter Installation deutlich leiser, ohne störende Luftströmungen.

Raumluftunabhängiger Kamin vs. raumluftabhängiger Kamin im Vergleich

| Merkmal | Raumluftunabhängig | Raumluftabhängig |

|---|---|---|

| Luftquelle |

|

|

| Energieeffizienz |

|

|

| Sicherheit |

|

|

| geeignet für |

|

|

| Abnahme durch Schornsteinfeger |

|

|

| Kombination mit Lüftung |

|

|

Welche Anforderungen stellt das GEG?

Energiesparende Neubauten unterliegen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) besonders strengen Anforderungen an die Luftdichtheit. Feuerstätten dürfen nur installiert werden, wenn sie keine negativen Auswirkungen auf den Raumluftdruck haben. Raumluftunabhängige Kamine erfüllen diese Vorgaben, da sie ihre Verbrennungsluft vollständig von außen beziehen und somit keinen Unterdruck im Aufstellraum erzeugen.

Ein raumluftunabhängiger Kamin muss folgende Kriterien erfüllen:

- externe Verbrennungsluftzufuhr: Die Zuluft wird über eine Leitung direkt von außen in den Brennraum des Ofens geführt.

- selbstschließende Tür: Die Brennkammer muss dicht schließen, um Rauch- und Abgasaustritt zu verhindern.

- hermetische Bauweise: Der Kamin ist vollständig geschlossen und vom Wohnraum entkoppelt.

- DIBt-Zulassung: Das Deutsche Institut für Bautechnik bestätigt die Luftdichtheit und die Unabhängigkeit vom Aufstellraum.

Was gilt bei Kombination mit Dunstabzug oder Lüftungsanlage?

Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen laut den Feuerungsverordnungen der Länder (§ 4 FeuVO) nur zusammen mit Dunstabzügen oder Lüftungsanlagen betrieben werden, wenn ein gefährlicher Unterdruck im Aufstellraum ausgeschlossen ist. Der zulässige Grenzwert liegt bei 8 Pascal Differenzdruck zwischen Innen- und Außenluft. Wird dieser Wert überschritten, kann die Dichtheit des Kamineinsatzes beeinträchtigt werden, im schlimmsten Fall drohen gefährliche Rückströmungen von Abgasen. Raumluftunabhängige Kaminöfen bieten hier einen entscheidenden Vorteil, denn durch die hermetische Bauweise, die durch eine DIBt-Zulassung bestätigt wird, ist der Brennraum vollständig vom Wohnraum entkoppelt. Selbst bei kurzzeitig starkem Unterdruck, etwa durch Dunstabzugshauben, bleibt die Verbrennung sicher und unabhängig.

Kann ein raumluftunabhängiger Kamin mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) kombiniert werden?

Durch den separaten Außenluftkanal gibt es keine Wechselwirkung mit der Raumluft, die von der KWL bewegt oder gefiltert wird. Lüftungsanlage und Kamin können nebeneinander betrieben werden, ohne dass sie sich gegenseitig stören. Dies gilt sowohl bei Unterdrucksituationen als auch bei der Regelung des Luftvolumens. Wichtig ist lediglich, dass die KWL-Anlage korrekt eingestellt ist und ihre Filter regelmäßig gewartet werden, da sonst die Druckverhältnisse im Gebäude beeinträchtigt werden könnten.

Was ist bei gleichzeitiger Nutzung von Lüftungsanlagen zu beachten?

Bei der Kombination von raumluftunabhängigen Kaminöfen mit Lüftungsanlagen sind mehrere technische Aspekte entscheidend: Zunächst müssen unzulässige Druckzonen vermieden werden, insbesondere an Raumtüren oder in Schächten. Die Luftwege sollten strömungsgünstig gestaltet sein, das bedeutet kurze Leitungen mit möglichst wenigen Umlenkungen. Darüber hinaus ist der korrekte Einbau von Brandschutz und Schallschutzkomponenten zwingend erforderlich, um sowohl Sicherheit als auch Wohnkomfort bei Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten.

Was muss beim Einbau eines raumluftunabhängigen Kamins beachtet werden?

- Prüfung der Feuerstätte auf gültige DIBt-Zulassung

- möglichst kurze, geradlinige und luftdichte Zuluftführung

- Raumplatzierung des Kamins (z. B. Abstand von Kaminofen zur Wand und anderen brennbaren Materialien)

- saubere Integration in die Gebäudehülle (insbesondere bei der Durchdringung von Dämm- oder Estrichschichten)

Welche gesetzlichen Vorgaben gelten ab 2025 für den Einbau von Kaminöfen?

Seit dem 1. Januar 2025 gelten bundesweit verschärfte gesetzliche Anforderungen für den Einbau und Betrieb von Kaminöfen, die das Ziel verfolgen, die Umweltbelastung durch Feinstaub und Kohlenmonoxid weiter zu senken.

| Vorgabe | Grenzwert für neue Kaminöfen (Pflicht seit 2025) |

|---|---|

| Feinstaub |

|

| Kohlenmonoxid (CO) |

|

| Wirkungsgrad |

|

| Zulassung |

|

| Zertifizierungen |

|

| Normkonformität |

|

| Einhaltung Ökodesign-Richtlinie |

|

Welche Folgen drohen bei Verstößen gegen die Vorschriften?

Bei Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben oder bei Nichtbeachtung von Nachrüstfristen informiert der Schornsteinfeger das zuständige Ordnungsamt. Dieses kann die Nutzung des Kaminofens untersagen und bei fortgesetztem Betrieb ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verhängen.

Welche Rolle spielt der Schornstein bei raumluftunabhängigen Kaminen?

Je nach baulicher Situation kommen entweder klassische Schornsteine mit Innenrohrsanierung oder konzentrische LAS-Systeme zum Einsatz, bei denen Zuluft und Abgas gemeinsam geführt werden. Entscheidend ist, dass der Schornstein für den jeweiligen Gerätetyp zugelassen, druckdicht und feuchteunempfindlich ist. Letzteres spielt insbesondere bei Brennstoffen mit höherem Wasseranteil wie Holz oder Pellets eine wichtige Rolle, da hier vermehrt Feuchtigkeit im Abgas entsteht. Bei der Modernisierung bestehender Anlagen muss der Fachmann zunächst prüfen, ob der vorhandene Schornstein hinsichtlich Querschnitt, Material und Bauart den aktuellen Anforderungen entspricht. Nicht jeder Altbauschornstein eignet sich ohne weiteres für moderne, raumluftunabhängige Feuerstätten. Die finale Abnahme erfolgt durch den Schornsteinfeger, der alle sicherheitsrelevanten Parameter kontrolliert.

Wie wird der externe Luftanschluss verlegt?

- durch den Bodenaufbau (z. B. über den Keller)

- durch die Außenwand mittels Kernbohrung

- oder im Sockelbereich bei Neubauten

Bei der Planung ist auf kurze Leitungslängen, wenige Bögen und eine glatte Innenwand zu achten, um Druckverluste zu minimieren. Die Leitung muss gegen Kondensatbildung und Frost geschützt sein. Hierfür kommen geeignete Dämmstoffe, ein leichtes Gefälle nach außen und eine Kondensatableitung zum Einsatz.

Was kostet ein raumluftunabhängiger Kamin inkl. Einbau?

Die reinen Gerätekosten liegen je nach Hersteller und Design häufig zwischen 1.000 und 5.000 Euro für raumluftunabhängige Öfen, doch design und ausstattungsstarke Modelle können auch über 10.000 Euro kosten. Der Einbau inklusive der Abnahme durch den Schornsteinfeger schlägt mit weiteren 1.200 bis 4.000 Euro zu Buche.

Raumluftunabhängiger Kamin: Typische Kostenfaktoren

- Kaminofenmodell

- Leistung in Kilowatt (kW)

- Luft-Abgas-System oder Schornsteinsanierung

- Leitungswege (Zuluft/Abgas)

- Brandschutzmaßnahmen

- Abdichtung der Gebäudehülle

- Gerüst

- Revisionsöffnungen

- Genehmigungen und Gutachten

- Abnahme durch Schornsteinfeger

Gibt es Fördermittel für raumluftunabhängige Heiztechnik?

Der Einbau moderner, umweltfreundlicher Heizsysteme wird vom Staat finanziell unterstützt. Auch raumluftunabhängige Feuerstätten können unter bestimmten Voraussetzungen von attraktiven Zuschüssen profitieren. Zentrale Anlaufstellen sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die KfW-Förderung 458, die beide den Umstieg auf klimaschonende Heizlösungen gezielt fördern.

Welche Voraussetzungen gelten für eine Förderung?

Nicht jeder raumluftunabhängige Kaminofen ist automatisch förderfähig. Entscheidend ist die Art der Anlage und deren Einbindung ins Heizsystem. Besonders gute Chancen haben wasserführende Pelletöfen, moderne Biomasseheizungen und Wärmepumpen. Diese Systeme müssen nachweislich mindestens 65 Prozent ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen und strenge Vorgaben zu Wirkungsgrad und Emissionen einhalten. Reine Scheitholzöfen ohne Wasseranbindung fallen hingegen meist aus der direkten Förderung heraus. Sie können jedoch im Rahmen einer umfassenden energetischen Sanierung oder als Bestandteil eines Effizienzhaus Programms indirekt bezuschusst werden. Die Förderung setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen, die sich je nach Situation addieren lassen. Den Einstieg bildet eine Grundförderung von 30 Prozent der förderfähigen Investitionskosten.

Förderfähig sind unter anderem:

- Pelletöfen oder Pelletkessel mit automatischer Brennstoffzufuhr, wasserführendem Betrieb und hydraulischem Abgleich

- Biomasseheizungen mit integriertem Partikelfilter

- Wärmepumpen und Hybridanlagen, sofern sie vollständig oder anteilig mit erneuerbaren Energien betrieben werden

Wie verhalten sich Betriebskosten im Vergleich zu anderen Heizquellen?

Grundsätzlich gelten raumluftunabhängige Kamine als kostengünstige Heizquelle. Allerdings verändert die raumluftunabhängig Bauart in erster Linie die Sicherheit und Stabilität der Verbrennung, nicht den Brennstoffpreis. Insofern kommt es auf den Brennstoff an, den Sie zum Heizen nutzen. Scheitholz gilt als günstigste Möglichkeit, dicht gefolgt von Pellets. Die Preise variieren hier stark, abhängig vom Material, der zu beheizenden Fläche und der Brenndauer. Hinzu kommen laufende Kosten für die Wartung des Kaminofens und den Schornsteinfeger. Pro Jahr sollten Sie hier mit Kosten ab 300 Euro einplanen.Um die laufenden Kosten so gering wie möglich zu halten, empfiehlt sich eine genaue Dimensionierung Ihres Kamins sowie eine gute Dämmung des Hauses.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Nur Geräte mit offizieller DIBt-Zulassung gelten als raumluftunabhängig. Ein Außenluftanschluss allein reicht rechtlich nicht aus.

- Bevor Sie sich für ein Gerät entscheiden, klären Sie Zulassung, Aufstellort, Abgasführung und die Kombinierbarkeit mit Lüftungsanlagen in Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.

- Dokumentieren Sie alle verdeckten Leitungen mit Fotos oder Skizzen und archivieren Sie sämtliche Zulassungen sowie Montageanleitungen für spätere Wartungen und Inspektionen.

- Zuluftleitungen durch Wohnräume oder Leichtbauwände können Geräusche übertragen. Schallschutzmaßnahmen wie flexible Anschlüsse oder schallentkoppelte Wanddurchführungen erhöhen den Wohnkomfort deutlich.

- Wählen Sie einen Kaminofen mit passender Heizleistung (kW) für den Raum. Ein zu starkes Gerät überhitzt kleine Räume schnell, während unterdimensionierte Modelle die gewünschte Wärme nicht liefern.

Fazit

Raumluftunabhängige Kaminöfen vereinen moderne Gebäudetechnik mit traditioneller Behaglichkeit auf intelligente Weise. Durch die externe Verbrennungsluftzufuhr entsteht eine klare Trennung zwischen Feuerraum und Wohnbereich, was nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes verbessert. Besonders in luftdichten Neubauten und sanierten Altbauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung sind diese Systeme heute unverzichtbar, da sie Unterdruckprobleme zuverlässig vermeiden und eine stabile, saubere Verbrennung garantieren. Wichtig bei der Anschaffung eines solchen Kaminofens ist die sorgfältigen Planung. Wer frühzeitig einen Profi einbindet, die Zuluftführung durchdacht dimensioniert und auf geprüfte Komponenten mit gültigen Zulassungen setzt, schafft die Grundlage für eine problemlose Abnahme durch den Schornsteinfeger. Auch nachträgliche Umrüstungen sind in vielen Fällen realisierbar, sofern die baulichen Gegebenheiten wie Schornsteinquerschnitt und Leitungswege entsprechend geprüft und angepasst werden.

Raumluftunabhängiger Kamin: Häufig gestellte Fragen

Wie oft muss ein raumluftunabhängiger Kamin gewartet oder gereinigt werden?

Die Reinigung des Brennraums und der Sichtscheibe sollte wöchentlich oder nach Bedarf erfolgen. Mindestens einmal jährlich ist eine professionelle Kontrolle durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben, dabei werden unter anderem Abgaswege, Dichtheit und Luftzufuhr überprüft. Bei intensiver Nutzung empfiehlt sich eine zusätzliche Wartung durch den Fachbetrieb.

Wie erkenne ich, ob mein Gerät raumluftunabhängig ist?

Ein raumluftunabhängiger Betrieb erfordert mehr als nur einen Außenluftanschluss. Entscheidend ist die offizielle DIBt-Zulassung oder Bauartgenehmigung, die auf dem Typenschild des Geräts oder in den Herstellerunterlagen ausgewiesen sein muss.

Was bedeutet hermetische Bauweise bei einem raumluftunabhängigen Kamin?

Der Begriff bezeichnet eine vollständig dichte Konstruktion des Feuerraums und aller Verbindungsleitungen. Ziel ist es, jeglichen Luftaustausch zwischen dem Aufstellraum und der Brennkammer zu verhindern. Nur so bleibt das System unabhängig vom Raumdruck. Die hermetische Bauweise ist Voraussetzung für die DIBt-Zulassung und wird unter anderem durch spezielle Türdichtungen, Schweißnähte und geprüfte Luftkanäle erreicht.